一、邪教的定义与基本特征

1.邪教是人类社会存在的普遍现象,但没有统一的邪教定义

邪教是大多数国家都有的一种社会现象。据有关资料不完全的统计,全世界邪教组织有3300多个,信徒有数千万人;美国有超过1200多个邪教或类邪教组织,被称为“邪教王国”。在西欧和南欧18个国家中,有1317个狂热教派,英国有604个。德国将800个新兴教派划定为“异端”,法国内政部情报司的调查表明,法国有邪教团体173个,其中的40余个具有危险性。西班牙全国现有200个“具有破坏性”的邪教组织,其信徒约有1万人。韩国、日本的新兴教派众多,其中不少具有邪教性质。在中国大陆,仅认定的邪教就有25个。

由于各国历史、宗教、文化、社会环境、政治制度存在巨大的差异,对邪教的认知、判定与治理也就千差万别,迄今也没有统一的邪教定义。

2.宗教视域中的异端和邪教

在宗教范畴中,“邪教”是“正教”的对立面。所谓“正教”,主要是指“正统”“正宗”的宗教,即一般讲的传统宗教,那些产生时间很早、有悠久历史和浓厚文化传统的宗教,如佛教、印度教、犹太教、基督教、伊斯兰教,以及中国的道教、日本的神道教等等。这些传统宗教都形成了自己的经典、教规、教义、祭祀仪式、组织形式,并广为人们所接受,在世界各国拥有数量众多的信徒。更为重要的是,传统宗教在其历史发展中,与社会相适应,是社会上层建筑或意识形态的一部分,是民族文化传统的代表,其价值观与主流社会吻合,在许多国家中,是社会统治者所依赖并在社会稳定中具有一定积极作用的力量。

历史上,各传统宗教都把违背、歪曲、篡改其教义,偏离传统,脱离或分裂教会的教派视为异端、旁门左道或邪教,并对之进行严厉的批评或指责。同时,它们也会将那些与其教规教义和生活方式有严重冲突的其它宗教斥之为异端或邪教。

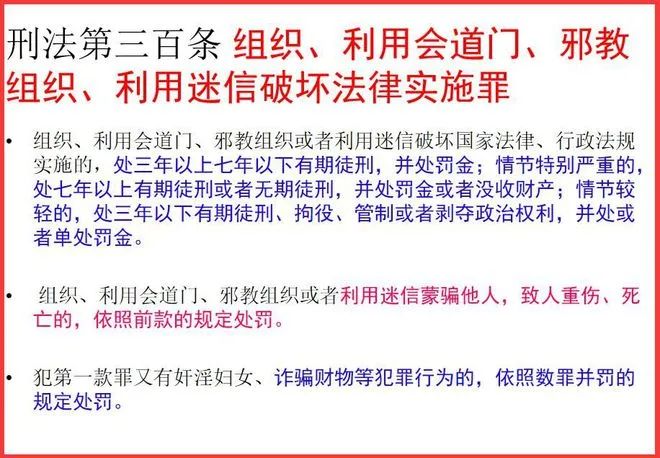

3.“邪教”一词在中国已形成为一个政治的法律的概念

从中国历史文献中看到的有关“邪教”一词的最早记录是唐武德四年,太史令傅奕向唐高祖上的一份“废省佛僧表”,内称“胡佛邪教,退还天竺。凡是沙门,放归桑梓。”稍后的佛教著作《法苑珠林》中有《妄传邪教》一篇,则为反道教宣言。这些地方是将本宗教之外的宗教指为“邪教”,其含义近似西方的“异教”、“异端”。但是,对于与今天“邪教”意义更为接近的各种活动,历朝古籍中常常不使用“邪教”一词,唐及以前常常采用“妖术”、“妖贼”、“妖讹”等“妖”字系列词,宋及以后由于“食菜事魔”的摩尼教(明教)兴盛,对“邪教”常常以“魔”称之。

明清两代,“邪教”的概念已经逐渐接近现代意义,但是明代并不常用“邪教”一词,而是沿用前代的左道、妖术、异端、妖讹等各种说法。真正开始全面使用“邪教”一词是在清代。清顺治十三年(1656年),“邪教”一词正式刊载在官方文书,当时谕令中出现“凡左道惑众”,“踵行邪教”,“加等治罪”的规定,由“妖”而称“邪”,反映出统治者意识到这类犯罪是人事而不是神事。乾隆时,“大逆罪”下设“兴立邪教罪”,居于“十恶”之首。清代的各种文本中均普遍使用“邪教”来指代各种民间秘密宗教,“邪教”成为内涵相对固定的概念。如钱大昕就曾云:“乃知‘吃菜事魔’即今人所谓‘邪教’也。”

“邪教“一词之所以最终进入官方文书或法律之中,可能与中国从朝廷到士大夫一向以“应天行道”的正统、正确自居,重视“以文化人“,强调“正确“的教育和舆论导向有关,而左道、妖术、异端、妖讹等思想、理论、方术、行为及具有民间宗教性质的组织,是非正统的、极端而非中庸的、充满迷信色彩的”怪力乱神“,对国家统治及社会、人心稳定构成威胁。

4.英语中类似“邪教”的概念

在英语中,一般是用cult一词指称邪教。cult一词在西方早期语言环境中并无贬义,一般指崇拜神明、祭祀活动等,后来在基督教文化圈里,用该词来指代神秘膜拜、偶像崇拜,从而使该词有了异端、异教的含义,主要指对立的意识形态,属于一种宗教文化学的左道、妖术、异端、妖讹词汇,而中文的邪教则主要属于政治学的范畴,两者含义不尽相同。今天西方有时用该词指代人们对明星和伟人的崇拜,但更多的时候还是指代新兴宗教团体中极端化的、危害社会的膜拜团体,带有明显的贬义。美国传统辞典《英汉双解》对cult的释义为“异教,邪教,一般被视为走极端或伪造的宗教或宗教派别,其追随者通常在一个独裁的、极有性格魅力的领袖领导下过着不循惯例的生活。”《韦氏大辞典》(2012年)对cult的解释则更为宽泛些,是指以下几种情形之一:一种宗教信仰和仪式的体系;一种被认为非正统的宗教或伪宗教;一种基于传播者宣导的疾病治疗体系(健康养生类膜拜)。

为了表述更为规范,学术界倾向于在cult前加上一些限定词,如使用破坏性的(destructive)、邪恶的(evil)、危险的(dangerous)、疯狂的(crazed)等形容词。

5.国际社会对邪教特征的几种经典描述

1981年,精神病学家罗伯特·杰伊·利夫顿发表论文《邪教构成》(英文书名:cult formation),阐述了定义邪教的三个基本标准,被目前公认为定义邪教的核心原则:(1)有一个成为膜拜对象的拥有超凡魅力的领导者;(2)采用了一个被称为“强制性劝诱”或“思想改造”的方式;(3)领导者和占统治地位的小圈子对其成员进行经济的、性的及其他方面的剥削。

1992年,心理学家玛格丽特·辛格在《邪教在我们中间》(英文书名:cults in our midst)一书中对利夫顿的观点进行了拓展。辛格认为,评估一个团体是否邪教,重点应该放在以下三个方面考查:(1)团体的起源及教主的作用。该团体中所有规则和事物基本上由一个绝对独裁的教主进行界定和控制,教主具有超凡的人格魅力,能得到信徒无条件遵从和顺服,是至高无上的惟一权威。例如,麻原彰晃下令信徒攻击东京地铁系统,薄伽梵要求他的信众毒死静修所附近居民以影响俄勒冈州的地方选举,尽管信徒们知道这些行为已违反法律涉嫌犯罪,但仍毫无反抗地遵从了教主们意愿。(2)权力结构或教主与信徒之间的关系。邪教的权力结构呈倒t字型,教主一个人在最上面,信众在底层。教主要求信徒对其权力绝对服从,实行双重的伦理标准,在团体内,要求信徒开诚布公,将自己的一切告诉教主,同时鼓励信徒欺骗和操纵团体以外的人。教主往往具有自恋型人格障碍,有的幻想自己是救世主,拥有改变世界的能力;有的宣称自己是由超凡者选中的惟一启蒙媒介,而这些超凡者被认为可与著名历史人物或外星人进行“通灵”。无论邪教所标榜的信仰体系如何,其所崇尚的哲学理念是:为达到目的可以不择手段。(3)使用剥夺性的劝说技巧,实行精神控制和洗脑。依靠强烈的人际交往和心理攻势以动摇一个人的自我意识,促使其服从;操纵一个人的整体社会环境,使其行为一旦改变就固定下来。强制性劝诱导致人们丧失批判性思维和独立性思维,使受影响者越来越依赖该组织及其首领为他们作出价值判断,提供分析并在某种情形下确定现实参数,这使得信徒在受影响下作出的选择通常不是出于自己的最佳利益,而是教主的最佳利益。

美国加州大学洛杉矶分校精神医学学院负责人路易士·乔·韦斯特于1985年也提出了一个邪教定义:“邪教是一个团体或一个运动,展示对某一个人、思想或事物表现出了极大或过分的崇拜或信奉,并使用非道德的劝诱和控制等操纵技巧(例如,使人远离以前的朋友或家人、使人精神衰弱、利用特殊手段提高人的暗示心理和顺从性、强化群体压力、信息控制、抑制人的个性及关键判断力、加强对团体的依赖性及离开团体的恐惧等),以达到该团体头目的目的,从而对其成员、成员的家属和社区造成实际或可能的伤害。”韦斯特的定义也基本上可以视为利夫顿所确定的区分邪教的三个核心原则所作的一个推论。

2011年,以色列福利和社会事务部在关于以色列邪教的报告中也基本上采用了利夫顿的标准。报告提到,邪教是这样一些团体:它们通过训练以及虚伪的表现,控制成员的思想观念和行为方式,使其聚集在教主周围,制造出有别于正常社会的个人身份和个性特征。大多数这类团体鼓励成员顺从教主及其目标,并剥削其成员以利该团体目标实现,从而对其成员、成员家属和周围社区造成心理、身体、经济和社会方面的危害。以色列的标准更多是从“邪教有害性”角度出发。

比利时司法部门也提出一个对邪教组织具有法律意义的定义,即“邪教组织,是指那些在组织上和实践上从事非法、有害活动,危害个人、社会或人类尊严的哲学性或宗教性或自称具有此类性质的组织”。

需要指出的是,只有少数的教主会下令进行集体自杀或暴力活动,大多数邪教似乎更注重通过让信徒交出财产或提供免费劳力的方式对他们进行经济剥削,或通过洗脑对信徒进行性的剥削。邪教还通过施加感情困扰的方式对信徒造成心理伤害。由于邪教团体强令疏远亲人甚至要求离婚,因此给家庭关系带来危害。因为受邪教影响或忙于团体活动,信徒们往往会长期忽略教育或就业机会。等到受影响的个人最终克服恐惧,脱离该邪教,重拾生活兴趣,或许已过去很多年,致使失去很多人生机会而前途渺茫。

6.综合描绘中外邪教的特征

邪教是一种复杂的社会现象,具有多重特性,有的发展迅速,危害巨大,涉及人文多个领域,信徒众多,关联社会各界人士,各种邪教之间也存在很大的差别。对邪教组织特征的分析、性质的判定,学术性和政策性都很强,我国对某个社会团体一旦贴上邪教标签,对该团体会带来毁灭性打击,社会影响巨大。因此,对邪教的判定,一是要准确,二是要慎重,一旦认定,又必须坚决取缔,以最大程度地消除其社会危害,挽救广大被蒙蔽、受害者。

为了提醒世人防范和避免误入邪教,或为了甄别、处置邪教,上世纪末以来,我国政界教界学界经过对各种邪教案例的研究,为邪教进行了不尽相同的“画像”。综合来看,中外邪教一般具有如下一些性质和表现特征:

(1)凡是以一种新兴教派或层级分明的组织形态出现,冒用宗教、气功或者其他名义建立,其“教主”常自奉、暗示或被吹捧为”神通广大“的全能领导者,诸如“佛““观音菩萨”“救世主”“先知”等等,即涉嫌为邪教。

(2)凡团体领袖利用某些宗教思想乃至时髦的科学术语自创一套学说,并制定一系列成文或不成文的排他性规定,反对或禁止一切可能动摇其团体凝聚力的辩论、理性思维和活动,即涉嫌为邪教。

(3)凡是以某种“高大上“的理论、口号或神秘的符号、巫术,反复给信徒“洗脑“,吹嘘教主具有“神通异能”,有对成员实行精神控制,颠覆其对社会伦理、道德、法律的认知,甚至要求成员随时汇报、坦露其一切隐私,削弱其自尊、自信和自我保护的心理防线之行为,即涉嫌为邪教。

(4)凡是制造神圣和神秘气氛,妄言吉凶祸福,鼓吹人类灾难或世界末日即将来临,渲染社会“丑恶”,只有加入其组织才能净化灵魂,以各种名义引导成员自愿或被强制性地切断与家庭、朋友、社会等外部世界的联系的团体,即涉嫌为邪教。

(5)凡是赋予教主独裁决定成员的事业、感情和生活的权力,安排成员为组织或领导奉献所有的时间、精力和资金,却得不到适当的报酬,受到教主从经济、精力、时间到性的剥削,造成成员对组织严重的身、心和社会性依赖的团体,即涉嫌为邪教。

(6)凡是通过信徒大肆敛财,或通过举办各种培训班收取高额费用,或出售神秘化的物品,不当占有巨额财富,但财政状况隐秘的团体,即涉嫌为邪教。

(7)凡是有鼓吹谭催、双修、性自由等理论聚众淫乱,教主及其骨干以欺骗手段,或借助强势地位,猥亵、奸淫女性信徒和儿童的团体,即涉嫌为邪教。

(8)凡是以暴力控制信徒、严重侵犯成员的人格尊严、人身自由的组织,即涉嫌为邪教。

(9)凡是以信仰、神的名义,或打着驱魔、救世等旗号,批评、反对政府,敌视社会,扰乱社会正常秩序,违法犯罪,甚至觊觎政权的团体,即涉嫌为邪教。

7.邪教现象的社会复杂性

不过在现实社会中,邪教形形色色,有一个逐渐形成、蜕变的过程,或“由白转黑“,或”由黑洗白“,可能只具备上述9个特征的一部分,而且看上去似乎没有那样“面目可嗔”!从外在表现来看,邪教组织可能是合法的宗教团体,文化、研究机构,有自己的企业,或从事着身心灵教育、培训事业,甚至拥有自己的电台、电视台和慈善基金会,这也是大多数信徒身陷邪教而不自知的重要原因。如果没有受害人、吹哨者的曝料,或者该组织犯下骇人听闻的罪行,外界很难了解邪教之邪、之恶。它们往往势力很大,政府对它们甄别、处理成本很高。

邪教教主往往具有一些特殊的能力和人格魅力,或拥有一些光鲜的头衔和证书,在社会各界拥有大量的信徒和人脉,其宣传品不乏时髦和高大上的内容,具有相当的迷惑性。从内部成员的视角来看,教主是“神”一般的存在,他所说如同“圣旨”,如有过失都是救世度人的需要,或是自己认识层次、纬度不够;教主精心构建的团体成为他们安身立命、成就“伟业”的“共同之家”,只有随顺教主、积极参加组织安排的活动才能实现自己的理想,才能得救或解脱,乃至成圣成神。上述9个特征,在痴迷者来看,都可以得到合理化解释,哪怕其组织被政府和相关机构认定为邪教,仍会有大量痴迷者矢志追随;至于各国政府、各界人士和民众对待和处理邪教的态度不同,更是造成邪教生存境遇的水火两重天。例如:

“科学教“是50年代中期建立的一个邪教组织,总部在美国,其分支遍及欧美和南非,机构严密,信徒号称800万之众。几十年来,它不仅传播所谓的科学教教义,还进行非法的心理治疗,聚敛钱财,造成许多人的精神伤害和生命财产损失。这股势力的发展和影响,已经引起各国政府和社会的重视。在多数国家和地区都不具备合法宗教的地位,或被认定为"邪教组织"。但它在美国、澳大利亚、意大利、南非、新西兰、瑞典、荷兰、西班牙、葡萄牙却成为受保护的合法宗教。

‘统一教”于1954年在韩国建立,属于基督教背景的新兴宗教,在全球发展迅速,涉足宗教、政治、经济、文化、教育、社会服务等领域,但同时被众多国家和地区视为邪教。

“奥姆真理教”是近代日本的一个新兴宗教,如果不是麻原彰晃教主疯狂指令其手下于地铁中施放沙林毒气,以致造成13人死亡、5000多人受伤,谁会想到奥姆真理教如此邪恶?后来包括教主麻原彰晃在内的众多骨干被执行死刑,但其组织依然“合法”存在,变相运行。

法沦功的歪理邪说非常荒谬,却能迷惑数以百万计的人。后来受到各界人士和众多文章以大量的事实予以揭批,1999年被中国政府以邪教名义取缔,但20多年来它竟然能在80多个国家以不同的形式合法注册,办有多家报纸、网站和所谓“中华神韵”演出机构,仍然有大量的痴迷者追随……

可见,邪教不是一个孤立的社会现象,在当代多元文化激荡中,变得日益复杂。对此,我们很有必要从宗教学、心理学、社会学、政治学、法学等多纬度对邪教实事求是地进行分析研究,深化对邪教问题的认识,“一教一策”地提出符合国家和民众利益的判定和处理办法。(未完,待续)

陈星桥简介:

陈星桥,1957年10月出生于武汉市,历任佛学院讲师、省市佛教协会副秘书长、中国佛教文化研究所《佛教文化》副主编、中国佛教协会机关刊物《法音》杂志副主编、中国佛教协会常务理事、中国反邪教协会常务理事、中国健身气功协会委员、四川大学宗教研究所特约研究员、苏州戒幢佛学研究所特约研究员等职。